廃棄されそうになっていた Macbook Pro (Retina, 13″, Mid 2014 )を入手する機会に恵まれました。空っぽになっていたストレージへWiFi経由でmacOSを復元した後、中を開けてジャンク理由である膨れた バッテリ を 交換 してから、システムをmacOS Big Sur 11.6.5へ更新します。

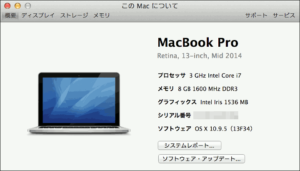

macOS復旧してスペック確認

本体裏面のモデル表記(MacBook Pro A1502 EMC 2875)だけではよく分からないので、通電してmacOS上で詳しいスペックを確認しようとしますが、ストレージ内は廃棄前に空っぽにしてある状態。そこでまずは起動直後のリンゴアイコン時に cmd+option+R を押して、WiFi経由でのインターネットリカバリを試みます。

小一時間程度でこの機種のオリジナルであるMac OS X 10.9.5 Mavericksのセットアップは完了したので、早速ハードウェアスペックを確認して、MacBook Pro Retina 13″ Mid 2014 と言うモデル名などが判明。この機種はRAMがメインボードへ直付けなので、RAMの増量等は一切出来ません。

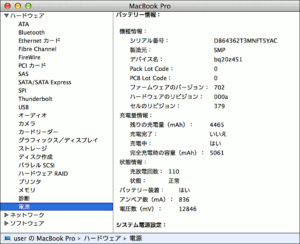

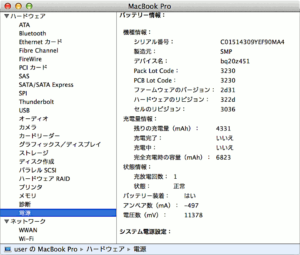

このPCが廃棄処分になった最大の理由は、膨れ上がったバッテリです。それによって歪んだ本体筐体はキーボード面に定規を当てると3mm程度の差になるほどで、テーブルの上に置いても筐体裏面も歪んでいるので安定しません。取り敢えず現在搭載されているバッテリのプロパティを取得しておきます。

交換用バッテリ購入

モデル型番を元に、交換用の互換バッテリをネットで注文しました。淘寶はバッテリ類の跨境発送してくれない業者が多いので、香港のバッテリ業者に発注したのですが、結局広東省の東莞から発送されており、昨今のコロナ禍による物流混乱により、距離以上の日数を要して到着です(費用HKD425のみで送料は無料)。

日本でも通販で容易に入手可能なこちらのバッテリ交換キットには、バッテリモジュールの他に交換時に必要な特殊ドライバ(★型P5とトルクスT5)が付属していました。

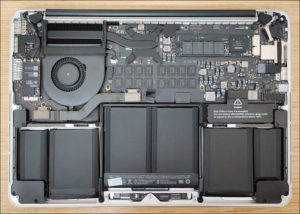

バッテリ交換

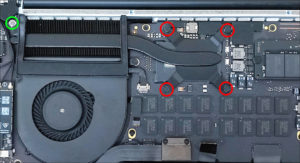

本体裏面周囲のネジ計10本を付属の星型P5ドライバで外します。ネジの頭はどれも共通ですが、液晶ヒンジ付近の2本(下図中の赤○)は短いものが使われているので、復元時には注意が必要です。

バッテリユニットは右上のコネクタ付近にトルクスT5ネジが1本使われている他は、筐体と両面テープでしっかり固定されているので、これを根気よく剥がします。元々膨張してしまって剥がれかけていたこともあり、ヒートガンを使うまでもなくバッテリを取り外すことができました。筐体側に残った両面テープの残骸はエタノールできれいに除去します。

取り外したバッテリには、パンパンに膨れて厚みが倍以上になったセルが複数ありました。

図07.膨張したバッテリセル

新しいバッテリ(下図上)と比べてみても、全セルが膨れてしまったバッテリモジュール(同下)は明らかに異様です。

取り外したバッテリモジュールの中央四隅のマウント(下図赤○)に収まっている樹脂クッションを引き抜いて、新しいバッテリもモジュールの穴へ差し込みます。引き抜くのは容易なのですが、反対に穴へ差し込むのがなかなか思うようにならず、今回の作業の一番の難所は意外にもこの工程でした。なお、下図右の緑○は、ロジックボード上のバッテリコネクタ付近のトルクスネジです。

新バッテリのコネクタをロジックボード側へ差し込み、右側からおおよその嵌め合いをまずは確認し、位置が決まったらバッテリ裏面の保護フィルムを剥がして両面テープで筐体と固定します。

主要ハードウェア観察

せっかくロジックボードを拝める機会なので、主要部品を確認してみます。まず「S4LN053X01-8030」とあるのが512GB SSDで、その左下に見えるのは直付されているRAM群です。

ロジックボード左端にはこちらのWiFi&BluetoothモジュールBCM94360CSが載っていました。

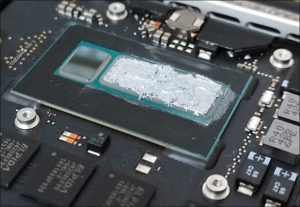

CPUグリスを再塗布

筐体を閉じる前に、CPUヒートシンクを外してグリスを確認してみます。取り外しはCPU四隅のトルクスネジ(絶縁シールが被さっている)と、左のファン出口付近の十字ネジを外すのみです。

ヒートシンクを外してCPUのグリスを確認してみますが、製造から8年程度経過しても未だグリスは硬化していませんでした。

とは言え取り外してしまったので、あらためて熱伝導グリスを塗り直してから、ヒートシンクを元に戻します。

図15.CPUへ熱伝導グリス塗布

最後に筐体を元通りに閉じ、OSを起動したら交換したバッテリの情報を確認してみます。

これでハードウェアの憂いが晴れたので、次ページではmacOSをBig Surへアップグレードします。